저자는 누구이며

이 책은 어떤 책인가요?

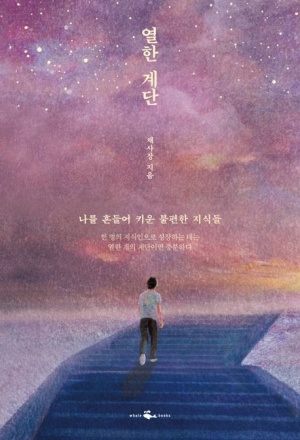

책을 좋아하는 사람이라면 한 번쯤 들어봤을 수도 있습니다. 그의 이름은 채사장입니다.

이름은 익숙하지 않지만 '지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식'이라는 책을 들어 보았냐면 들어 보았다는 사람이 많을 것입니다. 그 책을 쓴 저자가 내적 성장을 하게 된 11가지의 계기를 담은 책을 냈습니다.

학창 시절에 뒷 순위를 책임지던 공부 못하던 아이에서 깨달음과 그 깨달음의 균열을 반복하며 20대를 보낸 청년 시절과 생사를 오갔던 교통사고를 경험하고, 매 시절의 굽이마다 저자의 내면에 어떤 변화가 있었는지를 설명하는 책입니다.

책의 핵심 내용

'열한 계단'이 말하고자 하는 바는 분명하다. 이 책은 성장과 지혜를 담는다. 먼저 저자를 불편하게 했던 열한 개의 고전을 선택했다. 그 다음 인류의 이러한 오랜 지혜가 어떻게 한 명의 구체적인 개인을 성장시켰는지 섬세하게 그려냈다. 이 책은 고전의 지혜를 활용해 저자의 성숙기를 다룬 인문학적 수필이다.

이타적이고 타인에게 희생하여 베풂을 강조한 기독교적 신앙은 저자의 대학교 시절을 내내 괴롭혔다. 예수 그리스도가 있었다고 그저 믿으면 된다고 생각하는 유형과 예수가 설파한 이타적인 삶을 살라는 가르침을 실천하는 유형으로 나뉜다. 한국 사회에서는 전자의 유형이 압도적으로 많아서 하느님이 보낸 구원자로 예수를 인정하는지 안하는지 믿는것에 대해서만으로 그 종교의 가치를 평가하고 구원받을 수 있는 수단으로 가볍게 생각한다. 때로는 즉각적인 답을 구할 수 없을 때가 있다. 돌아가야만 비로소 보이는 것들이 있고 보고 있어도 보지 못할 때가 존재한다. 그럴 때는 아마 지혜를 받아들일 준비가 되지 않은 듯하다. 예수와 같은 타인에 대한 구원으로부터 오는 초라함이 싫었다. 본인이 스스로 구원하여 지혜를 얻을 수 있는 것은 없는 것인가 스스로를 갈구했다. 그 후 붓다를 만나게 된다.

독선적인 극 이상주의자들은 우리를 피곤하게 만든다. 다소 이분법적 성향이 강해서 청결과 불결, 선과 악, 정의와 불의 등으로 나누어 버리면서 본인은 선, 정의, 청결 등의 편에 서 있다고 굳게 믿고 있는다. 세상을 바라보는 시선이 편협하다는 것을 자신은 모르고 있지만 그 모르는 것을 모르는 듯하게 보인다. 이러한 우월감과 선민의식이 발생하는 이유는 사실은 본인 내면의 성숙도가 낮고 기대고 싶은 곳이 필요한 나약한 상태이기 때문이다. 열린 세상에서의 타협이 무서운 사람이기에 자신만의 좁은 울타리를 치고 좋은 것들만 받아내면서 주장하여 자신은 진리를 탐구하고 지혜로운 사람처럼 보이기 때문이다. 그렇기에 절제와 중용을 지키는 것이 중요하다.

특히나 저자는 베다에서 나온 불교, 힌두교 사상의 가치관을 가지고 있는 듯하다. 그는 보이지 않는 것, 너머에 있는 무엇들을 향해 관심있어하고 탐구한다. 신비한 무언가에 대해서다. 그러한 흥미를 아주 잘 설명해놓은 것이 우파니샤드, 티벳 사자의 서와 같은 경전이다. 사후 세계를 설명하는 것도, 불교를 계승해 자신의 내면을 탐구하며 자아 혹은 무아를 찾아 나서는 탐험도 그에게는 흥미로운 것이다. 하지만 현대인에게서는 이런 신비와 같은 주제를 달가워하지 않는다. 즉각적으로 보여지지 않기 때문이고 너무나 이상적인 이야기로 다가오며 자신만의 현대식 자본주의적 가치관이 어릴 때부터 뿌리깊게 잡혀져 있기 때문이다. 마음 공부와 내면에 대한 통찰과 나를 알아가는 과정이 매우 중요하다. 아니, 이런 것들을 공부 하지 않는 사람은 어딘지도 모른 채 그 때의 상황에서 앞에 원하는 작은 목적물만 있어서 쫓아가는 비둘기와도 같이 어리석은 것으로 봐도 무방하다. 나와 세계가 어떤 식으로 이어진 것인지 안다면, 혹은 알아가는데 관심과 흥미가 생긴다면 나는 터무니 없이 약하고 작지만 매우 존귀한 인간으로 살아가고 있다는 것을 느끼게 될 것이다.

책을 읽고 나서 느낀 점

인간은 사유하는 동물이다. 행복도 그 사유에서 나온다. 풍족한 환경 속에서 태어났다 하더라도 내 마음이 지옥이라면 나의 세계는 지옥일 것이다. 반면 어려운 환경 속에서 태어났다 하더라도 내 마음이 천국이라면 세계는 천국일 것이다. 여섯개의 세계, 불교에서는 각각 자만, 집착, 질투, 무지, 탐욕, 증오를 상징한다. 이것들을 내려놓는 고행을 한다면 비로소 해탈한다. 그럴듯하다. 하지만 경험해보지 않았기에 그것이 사실인지도 모를 뿐더러 신빙성이 전혀 없진 않지만 없어 보인다. 인간의 한계는 이런 것에서 막혀버리고 좌절된다. 즉, 우리는 같은 영화를 보고 같은 책을 읽고 같은 이야기를 듣지만, 사실은 다른 영화, 다른 책, 다른 이야기를 본다. 그것은 각자가 가진 삶에서의 체험 때문이다. 우리는 자신이 체험한 만큼의 시야 안에서 세상을 해석하며 살아간다. 즉, 아는 것이 전부고 모르는 것은 모른다. 그렇지만 모르는 것을 모른다는 것도 모르기에 내 시야의 한계가 없다는 것이다.

우리가 살면서 내 두 눈으로 나의 뒤통수를 전혀 볼 수 없음을 답답해하지 않는 것처럼, 이것은 당연하지만 생각할 가치가 없는 문제이기도 하기 때문에 답답해하며 살지 않는다. 누군가가 자신의 뒤통수를 볼 수 있는 방법을 개발해내고 다른 누군가도 자신의 뒤통수를 보는 것에 성공한다면 또 거기서 경계는 늘어나게 된다. 즉, 배움은 끝이 없고 늘 인간은 자신의 제한된 지금 이 순간의 이해만으로 살아가는 존재다. 하지만 경계가 보이지 않기에 불만이나 만족은 없다. 당연하다. 인간은 또한 모두가 자폐증에 걸린 것과 같다. 자기자신을 자기가 모르기 때문이다. 내가 누구인지 알고 확고한 신념이 선다면 그 사람이 성인이고 행복한 사람이다. 끊임없는 배움을 통한 자기 자신에 대한 통찰, 그것이 남을 포용하고 알게 되어가는 사전 작업이다.

'일상 > 도서 추천' 카테고리의 다른 글

| 이걸 알면 인생이 쉬워져요 '불변의 법칙' (1) | 2024.07.19 |

|---|---|

| 관상은 실재할까? '얼굴이 바뀌면 좋은 운이 온다' (0) | 2024.07.18 |

| 부자되기 싫은 사람은 클릭하지 마세요 '돈의 심리학' (1) | 2024.07.15 |

| 방황하는 아기어른 30살이여 보라! '생각이 너무 많은 서른 살에게' (0) | 2024.07.09 |

| 고민, 걱정 투성이인 지금 상황에서는? '나를 사랑하는 연습' (3) | 2024.07.09 |